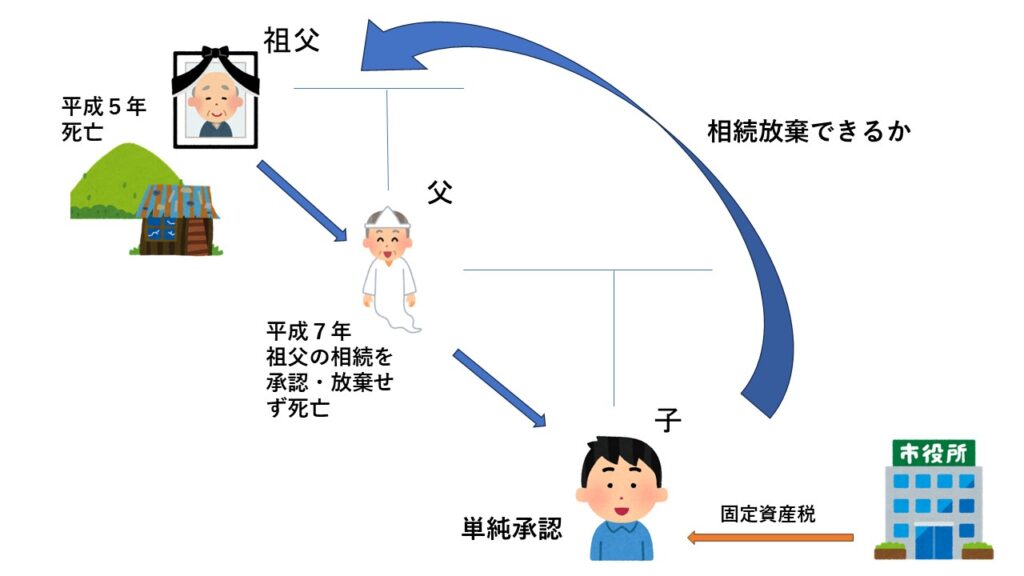

再転相続?祖父死亡後、2年後に父が死亡した場合、子は父の相続を承認し、祖父の相続を放棄することができるか

- お孫さんの丙さんからの相談です。祖父(甲という。)が平成5年に死亡し、父(乙という。)が平成7年に死亡しました。父には不動産があり、家族で相続し現在共有状態です。父には預金等もあり、家族で単純承認しました。ところが、祖父には田舎に山や畑などの不動産があったようであり、最近になってから市役所から固定資産税の納付を請求されています(従前は親戚の者が支払っていたようでしたが、最近になって支払えなくなったようです)。市役所から請求されるまで、祖父に不動産があることや固定資産税の支払い義務があることも知りませんでした。祖父の相続のみを放棄することはできますか?

- とりあえず、祖父の相続放棄手続をしてください。

民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。民法916条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。民法915条は熟慮期間に関する規定、同916条はいわゆる再転相続の規定であり、祖父(甲)が死亡し、父(乙)が祖父(甲)の相続に関して承認または放棄することなく死亡した場合に、お孫さん(丙)の熟慮期間を父死亡から3か月に延長する趣旨の規定です。お孫さん(丙)は父(乙)死亡後3か月以内に祖父(甲)の相続に関しても承認または放棄しなければなりません。

本件では、お孫さん(丙)さんは、父(乙)の相続を知ってから3か月以上が経過していますので、丙さんが祖父(甲)の相続のみを放棄することは、本来は、できないと思われます。

また、本件の場合は、祖父(甲)死亡後、2年も経過してから父(乙)が死亡していることから、再転相続とは言えず、父(乙)が死亡するまで祖父(甲)の死亡を知らなかったことを認めるに足りる証拠はなく,父(乙)が祖父(甲)の相続の承認又は放棄をしないで死亡したと認めることはできないと認定され、相続放棄が認められない可能性もあります(参考:東京地判平成24年6月8日)。

しかしながら、お孫さんが、祖父に負債があったことなど知らないことが通常ですし、それを知っていれば祖父の負債について相続放棄できたはずであり、お孫さん(丙)の祖父(甲)の相続について、相続放棄するか単純承認するかの熟慮期間は実質的に保証されていない点が問題であり、お孫さん(丙)を救済する必要性があると考えます。

また、最高裁昭和63年6月21日は、再転相続の事案について、「民法916条の規定は、甲の相続につきその法定相続人である乙が承認又は放棄をしないで死亡した場合には、乙の法定相続人である丙のために、甲の相続についての熟慮期間を乙の相続についての熟慮期間と同一にまで延長し、甲の相続につき必要な熟慮期間を付与する趣旨にとどまるのではなく、右のような丙の再転相続人たる地位そのものに基づき、甲の相続と乙の相続のそれぞれにつき承認又は放棄の選択に関して、各別に熟慮し、かつ、承認又は放棄をする機会を保障する趣旨をも有するものと解すべきである。そうであってみれば、丙が乙の相続を放棄して、もはや乙の権利義務をなんら承継しなくなった場合には、丙は、右の放棄によつて乙が有していた甲の相続についての承認又は放棄の選択権を失うことになるのであるから、もはや甲の相続につき承認又は放棄をすることはできないといわざるをえないが、丙が乙の相続につき放棄をしていないときは、甲の相続につき放棄をすることができ、かつ、甲の相続につき放棄をしても、それによつては乙の相続につき承認又は放棄をするのになんら障害にならず、また、その後に丙が乙の相続につき放棄をしても、丙が先に再転相続人たる地位に基づいて甲の相続につきした放棄の効力がさかのぼつて無効になることはないものと解するのが相当である。」としており、同条の趣旨が、「甲の相続と乙の相続のそれぞれにつき承認又は放棄の選択に関して、各別に熟慮し、かつ、承認又は放棄をする機会を保障する趣旨をも有する」ものとしており、丙の熟慮の機会の保証が実質的になされていない場合は、これを救済するべきと解する余地があるといえます。

また、最高裁昭和59年4月27日判決は、熟慮期間経過後の相続放棄について、「熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。 」としております。

よって、祖父(甲)と父(乙)が没交渉であったりしたため、お孫さん(丙)も祖父と没交渉であり、祖父の相続財産(負債)の有無について全く知らなかったなどの、相当の理由があれば、再転相続の際の熟慮期間も延長するべきと解釈される余地があると考えることができます。

本件と類似する事例において、相続放棄を認める判断が最高裁によりなされました(最高裁令和元年8月9日判決、民集 73巻3号293頁)。事案の概要は以下のとおりです。

① M銀行は、A社に8000万円の貸金返還請求をするとともに、Bに対して連帯保証債務の履行を請求し、平成24年6月7日、請求認容判決が確定した。

② Bは、平成24年6月30日に死亡した。Bの相続人は、妻と子2人であったが、子2人は平成24年9月、Bの相続を放棄した。子らの相続放棄により、Bの兄弟らが相続人となったが、F(Bの弟)を除き、他の兄弟らは平成25年6月頃に相続放棄をした。

③ Fは、自身がBの相続人となったことを知らぬまま、平成24年10月19日、Bの相続を承認または放棄せずに死亡した。Fの相続人は、妻と子Xであり、Xは同日、Fの相続人となったことを知った。

④ M銀行は、平成27年6月、①で確定した債権をY社に譲渡した。平成27年11月11日、Y社からXに対して、強制執行に向けて①の判決正本と承継執行文が送達され、これによって、Xは、FがBの相続人であり、自身がFからBの相続人としての地位を承継していた事実を知った。

⑤ そこで、Xは、平成28年2月5日、Bからの相続について相続放棄の申述を行い、申述が受理された。そして、Xは、Y社に対し、Bの相続を放棄したことを理由に、強制執行に対する異議の訴えを申し立てた。

⑥ Y社は、上記相続放棄が無効であると主張するところ、Bからの相続について、Xの熟慮期間がいつから起算されるかが争点となった。

このような事案に対し、判決は、『民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいう』と判断しました。

つまり、X(子)が、F(父)の相続により、Fが承認または放棄をしなかったB(伯父)の相続における相続人としての地位を承継した事実を知った時から、熟慮期間が起算されることとなります。

判例の事案では、X(子)は、平成27年11月11日の送達(④)により、自身がF(父)からB(伯父)の相続人としての地位を承継した事実を知ったのであり、B(伯父)の相続に係るX(子)の熟慮期間は、平成27年11月11日から起算され、平成28年2月5日にされた相続放棄(⑤)は、熟慮期間内にされたものとして有効となります。

その理由としては、ⓐ再転相続人であるX(子)は、自己のためにF(父)からの相続が開始したことを知ったからといって、当然にF(父)がB(伯父)の相続人であったことを知り得るわけではなく、ⓑX(子)自身が、F(父)がB(伯父)の相続人であったことを知らなければ、B(伯父)の相続について承認又は放棄のいずれかを選択することはできないこと、ⓒX(子)が、F(父)からB(伯父)の相続人としての地位を承継したことを知らないにもかかわらず、X(子)に対するF(父)の相続開始を知ったことをもって、B(伯父)からの相続に係る熟慮期間が起算されるとすれば、X(子)に対して、B(伯父)の相続について承認又は放棄の選択の機会を保障する民法916条の趣旨に反することを挙げています。

F(父)が承認・放棄をしないまま死亡した場合に、B(伯父)の相続に対する承認・放棄の判断をするのは、Fの地位を包括承継したX(子)です。相続の承認または放棄の制度は、相続人に対して、被相続人の権利義務を承継するか否かの選択権を与えるものであるところ、X自身が、F(父)がB(伯父)の相続人であったことを認識しなければ、B(伯父)の相続財産の状態等を調査して熟慮し、その承認・放棄を判断することを期待することはできないのであり、判例の結論は妥当であると言えます。

最高裁令和元年8月9日判決の事案とは異なり、本件の場合は、相談者の父が祖父の相続人であったこと、及び、相談者は父が祖父の相続人としての地位を承継したことを知っていたはずです。

そのため、本件の場合は、相談者は祖父の相続を放棄できないという結果になりそうです。

しかし、私見としては、上記最高裁令和元年8月9日判決は、X(子)が、F(父)がB(伯父)の相続人であったこと自体を知らなかったという事例についての判断ですが、さらに、F(父)がB(伯父)の相続人であることは知っていたとしても、相続財産(債務)が全く存在しないと信じ、そう信じたことに相当の理由がある場合にも、B(伯父)の相続財産を調査して熟慮し、その承認・放棄を判断することを期待することができないのは同様であるから、上記最高裁昭和59年4月27日判決の趣旨を併せて考え、相続放棄が認められるべきであると思います。

よって、本件の相談者の場合は、とりあえず相続放棄手続をすることをお勧めします。債権者が相談者に訴訟提起した場合は、相談者は、民法916条により相続放棄した旨を主張して争うべきです。なお、債権者によっては、訴訟提起までせずに、請求を事実上放棄するケースもあると推測します。

ご参考にしてください。